यहां जाना हो तो सड़क करीब आठ किलोमीटर पहले साथ छोड़ देती है. रास्ता इतना खराब है कि पैदल चलना तक मुश्किल होता है, लेकिन यहां के लोगों की हिम्मत का ही नतीजा है कि उन्होंने प्यास से जूझते अपने गांव को न सिर्फ पानी दिलाया, बल्कि वह काम कर दिखाया, जो सतयुग में भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाकर किया था. अपने इस प्रयास को लेकर यह गांव 2015 में स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवॉर्ड में नॉमिनेट हुआ था. भले ही यह अवॉर्ड उसकी झोली में नहीं गया, लेकिन पूरे देश में जल संरक्षण का उदाहरण जरूर बना.

पानी बचाने की पहल होने के बाद इस गांव के लोगों ने उस मुहिम को लगातार कायम रखा. साथ ही, इसकी मदद से गांव और आसपास के इलाकों को भी डिवेलप किया. यह गांव कोई और नहीं, बल्कि रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद अनगड़ा प्रखंड का सुनुआबेड़ा गांव है, जहां रहने वालों की गिनती उंगली पर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि सुनुआबेड़ा के लोगों ने कैसे पानी बचाया और अपने गांव की किस्मत पलट दी.

पहले ऐसे थे हालात

अनगड़ा प्रखंड के समाजसेवक दुर्गा महतो ने बताया कि झारखंड भले ही तरक्की कर रहा है, लेकिन अनगड़ा प्रखंड में आने वाले तमाम गांव आज भी उपेक्षित हैं. आज यहां पैदल आने के रास्ते तो बन चुके हैं, लेकिन इन गांवों में 100 साल पहले से लोग रह रहे हैं. अगर किसी को शहर जाना है तो करीब आठ किलोमीटर तक पैदल या साइकिल से जाना पड़ता है. रास्ते में कोई बाइक सवार मिल जाता है तो पहुंचना आसान हो जाता है.

उन्होंने बताया कि अनगड़ा प्रखंड में सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा आदि गांव आते हैं, जिनके हालात पहले इतने ज्यादा खराब थे कि पीने के लिए पानी तक नहीं होता था. दरअसल, पानी के सोर्स की बात करें तो सुनुआबेड़ा के पहाड़ से निकल रहे प्राकृतिक नाले में आने वाला बारिश का पानी ही जिंदगी की एकमात्र उम्मीद थी. वहीं, गर्मियों में जब पानी सूख जाता था तो लोग प्यासे तरसते रहते थे. यही वजह थी कि गांव में मौजूद 200 एकड़ जमीन भी बंजर पड़ी रहती थी.

इस वजह से होती थी दिक्कत

सुनुआबेड़ा और आसपास के गांवों की बात करें तो कुछ साल पहले तक यहां पीने के पानी के लिए सिर्फ प्राकृतिक नाला ही सहारा था, जिसमें बारिश के दिनों में काफी ज्यादा पानी आता है. हालांकि, मौसम बदलते ही पानी की कमी महसूस होने लगती थी, क्योंकि पानी को स्टोर करने का कोई साधन नहीं था. इस वजह से पानी बिना रुके गेतलसूद नदी में बह जाता था और गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा परेशानी होती थी. उस वक्त नदी के साथ-साथ कुएं में भरा पानी भी सूख जाता था.

गंदा पानी पीने को मजबूर थे लोग

गांव के लोगों के मुताबिक, उस वक्त नदी का पानी ही एकमात्र सहारा था, लेकिन जब नदी सूख जाती तो कुएं से पानी निकाला जाता था. ये कुएं नदी में नैचुरली बने गड्ढे थे, जिनमें भरा पानी गंदा हो जाता था. जब कहीं भी पानी नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे ही पीना पड़ता था.

2011 में पलट गई किस्मत

गेठी कोचा गांव में रहने वाले सुरेश मुंडा ने बताया कि पानी को लेकर पूरा इलाका परेशान था, लेकिन किसी के पास कोई रास्ता नहीं था. दरअसल, उस वक्त कोई आइडिया ही नहीं था कि नैचुरल रिसोर्स से आने वाले इस पानी को कैसे बचाया जाए. गांव के लोग लगातार इसका रास्ता ढूंढते रहते थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को पंख साल 2011 में तब लगे, जब झारखंड सरकार और रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों ने इस इलाके का दौरा किया. उन्होंने बताया कि प्राकृतिक झरने से बहकर बर्बाद होने वाले पानी को भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे इस इलाके में पीने के पानी की समस्या खत्म हो सकती है. इसके बाद जलछाजन योजना के तहत काम शुरू किया गया.

ऐसे हुई प्रोजेक्ट की शुरुआत

रांची के मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के प्रमुख स्वामी भावेशानंद ने बताया कि उस वक्त अनगड़ा के लोग पानी की किल्लत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे. वे इस परेशानी को दूर करने के काफी उपाय ढूंढ चुके थे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था. दरअसल, पहाड़ी इलाका होने की वजह से न तो बोरिंग हो सकती थी और न ही किसी तरह से पानी को रोकने में सफलता मिल रही थी. उस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) की शुरुआत की.

उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने झारखंड जलछाजन मिशन में रामकृष्ण मिशन को पीआईए बनाया गया. इसके बाद आसपास के सभी इलाकों के मैप तैयार किए गए और देखा गया कि किन इलाकों में कितना स्कोप है. साथ ही, सभी इलाकों के हिसाब से 6 वॉटर शेड कमेटी बनाई गईं, जिनमें 12 गांवों को रखा गया.

ये समिति कैसे करती हैं काम?

रामकृष्ण मिशन से जुड़े विजय कुमार ने बताया कि हर वॉटर शेड कमेटी में संबंधित सभी 12 गांवों से अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का चयन किया गया, जिन्हें वॉटर शेड के काम की जिम्मेदारी सौंपी गई. इस दौरान प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार की गई, जिसमें प्लान को अमल में लाने के बारे में पूरी डिटेल थी. इस प्लान को गांव वालों की मदद से हकीकत में उतारा गया.

उन्होंने बताया कि जब सुनुआबेड़ा में अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का चयन हो गया, तब इसका रजिस्टर बनाया गया. इसमें गांव के सभी लोगों से पानी लाने को लेकर सलाह ली गई. उन्होंने ही बताया कि उनके गांव में पहाड़ के ऊपर पानी का नैचुरल सोर्स है, लेकिन उस पानी को इस्तेमाल करने में काफी दिक्कत होती है. यह पूरा पानी बहकर नदी में चला जाता था और इस्तेमाल नहीं हो पाता था. इस वजह से इलाके में खेती तक नहीं हो पाती थी.

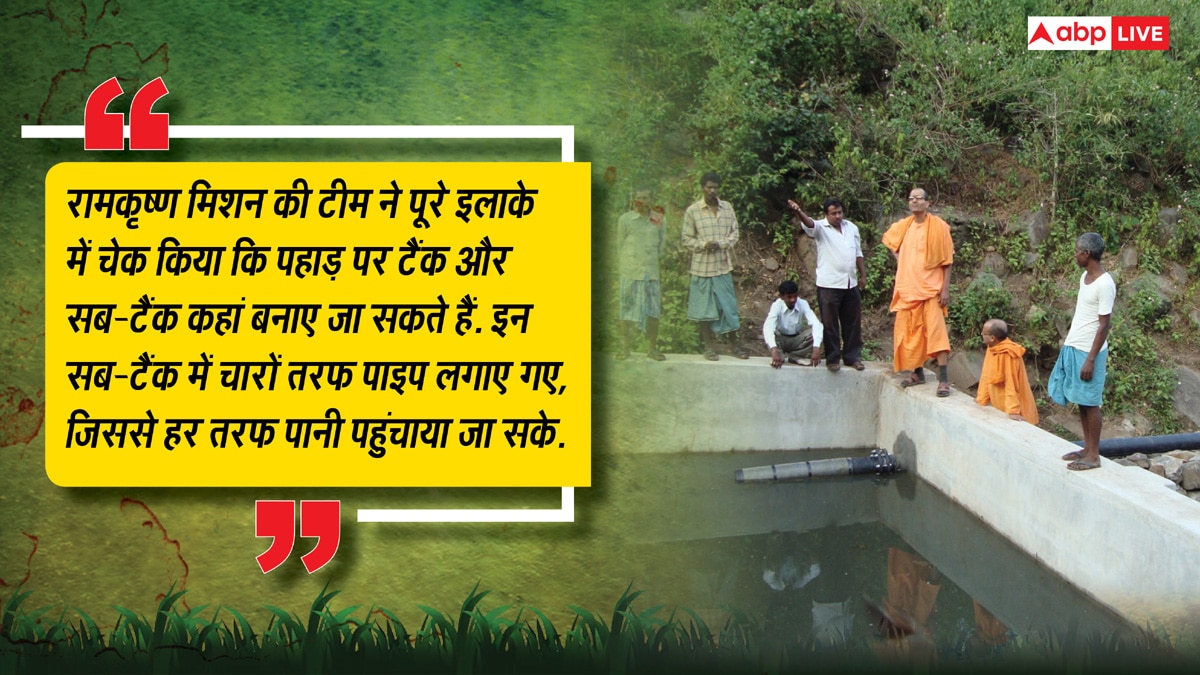

पेड़-पौधों को नहीं पहुंचाया गया नुकसान

विजय कुमार के मुताबिक, सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की टीम ने पूरे इलाके की पड़ताल की और चेक किया गया कि पहाड़ पर टैंक और सब-टैंक कहां बनाए जा सकते हैं. इन सब-टैंक में चारों तरफ पाइप लगाए गए, जिससे हर तरफ पानी पहुंचाया जा सके. पहाड़ में टैंक बनाना मुश्किल टास्क था, जिसके लिए गांव के लोगों ने ही पत्थर आदि हटाकर जगह बनाई. खास बात यह रही कि इस काम के दौरान पेड़-पौधों को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया गया. पहाड़ पर टैंक बनाने के लिए सामान पहुंचाने आदि का काम भी गांव के लोगों ने खुद ही किया.

गांव के लोगों ने कैसे बदले हालात?

सुरेश के मुताबिक, रामकृष्ण मिशन के अधिकारियों ने जब पानी को रोकने का यह प्लान बताया तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. इसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को अच्छी तरह समझाया और बताया कि इस प्लान को हकीकत बनाने के लिए आसपास के सभी गांवों को मेहनत करनी होगी. इसके बाद सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा गांव के लोग एकजुट हो गए.

सुरेश के मुताबिक, गांव के लोगों ने दिनरात मेहनत की, जिसके बाद 3000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर एक चेकडैम बनाया गया. इसकी मदद से प्राकृतिक नाले से बहने वाले पानी को रोका गया. इसके बाद पांच हजार लीटर की एक बड़ी टंकी पहाड़ की चोटी पर बनाई गई, ताकि पानी जमा हो सके. वहीं, पहाड़ के नीचे दो और टंकियां बनाई गईं, जिनमें पानी स्टोर किया जाता है. इन टंकियों में नल लगाए गए हैं, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता है.

गांव के लोगों को पानी के साथ मिला रोजगार

पीपराबेड़ा गांव के कमलेश बेदिया ने बताया कि जलछाजन मिशन के तहत काम करने वाले सभी लोगों को जलछाजन मिशन की ओर से रोजगार भी मिलता था. उस वक्त हर व्यक्ति को 242 रुपये रोजाना दिए जाते थे. इस वजह से हर किसी ने इस काम के लिए जी-तोड़ मेहनत शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है. उन्होंने बताया कि सभी कुएं लगातार साफ किए जाते हैं. वहीं, बारिश के मौसम से पहले अच्छी तरह सफाई की जाती है, जिससे पानी स्टोर हो सके.

कैसे काम करती है यह तकनीक?

गांव वालों ने बताया कि जलछाजन योजना के तहत तैयार हुआ यह प्रोजेक्ट गुरुत्व सिंचाई (Gravity Irrigation) तकनीक पर काम करता है. इस तकनीक में पहाड़ की ऊंचाई का इस्तेमाल करके पानी को पाइपों के जरिए नीचे लाया जाता है. इसके लिए बिजली या किसी भी तरह के पंप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. सिर्फ चेक डैम, पाइप और कुओं की मदद से ही पूरे इलाके में 24 घंटे साफ पानी मिलता है. अहम बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए भी होता है.

जमीन पर कब्जा होने का था डर

गांव के ही दुलेसर बेदिया के मुताबिक, शुरू में लगता था कि इलाके में आने वाले अधिकारी हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने पानी दिलाने का वादा किया तो पूरा गांव उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया. इसके बाद जब पानी आ गया, तब लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

साफ-सफाई कैसे करते हैं गांव वाले?

दुलेसर बेदिया ने बताया कि पानी स्टोर करने के लिए लगे पाइपों की सफाई के लिए पूरा गांव हर वक्त तैयार रहता है. इसके अलावा हर सप्ताह कुएं भी साफ किए जाते हैं. साथ ही, हर शनिवार को एक मीटिंग की जाती है, जिसमें पाइपों की मेंटिनेंस और साफ-सफाई आदि को लेकर प्लानिंग की जाती है. हर शनिवार मीटिंग करने की वजह यह है कि शनिवार के दिन आसपास के इलाकों में बाजार नहीं लगता है, जिसके चलते सभी लोग फ्री होते हैं और साफ-सफाई का काम आसानी से हो जाता है. अगर बीच में सफाई की जरूरत पड़ती है तो भी लोग अपना काम छोड़कर इस पर ध्यान देते हैं.

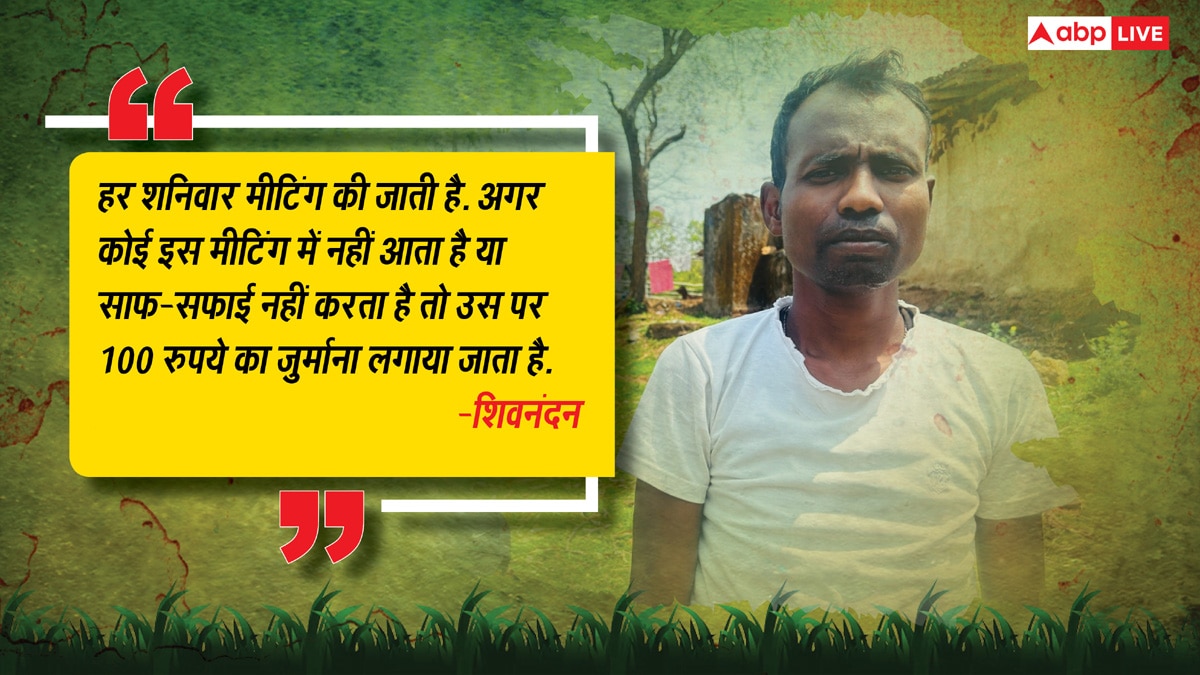

सफाई नहीं करने वालों पर लगता है जुर्माना

शिव नंदन ने बताया कि आसपास के सभी गांवों के लोग शनिवार की मीटिंग में आते हैं और पूरा प्लान तैयार करते हैं. अगर कोई इस मीटिंग में नहीं आता है या साफ-सफाई का काम नहीं करता है तो उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. जुर्माने में मिलने वाली इस रकम को मेंटिनेंस में इस्तेमाल किया जाता है. इस मेंटिनेंस में कुओं की सफाई, पाइपों की मरम्मत, चेक डैम की साफ-सफाई आदि काम किए जाते हैं.

लोगों को सिखाया खेती करने का तरीका

बता दें कि इस प्रोजेक्ट के बनने से पहले यहां रहने वाले लोग जंगल से पेड़ों की लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करते थे. उस वक्त तक यहां के लोग नशा आदि के शिकार थे, लेकिन जब यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो लोगों को खेती करने की ट्रेनिंग भी दी गई. इसके बाद लोगों के लाइफस्टाइल में भी सुधार आया. उनका फोकस खेती पर बढ़ गया. अब इन गांवों के लोग खेती आदि करके अपना पालन-पोषण कर रहे हैं.

पिछले 10 साल में क्या बदलाव आया?

पानी की दिक्कत को दूर करने का काम भले ही 2011 से 2012 तक पूरा हो गया था. वहीं, 2015 तक पूरे देश में इस गांव का नाम फैल चुका था, लेकिन असली काम इसके बाद शुरू हुआ. दरअसल, यहां रहने वालों की सबसे बड़ी दिक्कत पानी की कमी थी, जो उस वक्त पूरी हो गई. इसके बाद उन्होंने अपने इलाके के डिवेलप करने का काम शुरू किया. गांव और आसपास पड़ी 200 एकड़ जमीन पर पेड़-पौधों को लगाने की शुरुआत हुई. अब 200 एकड़ का यह इलाका पूरी तरह हरा-भरा हो चुका है. जून से अक्टूबर के दौरान यहां खरीफ की फसलें जैसे धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग आदि की खेती की जाती है. इसके अलावा कुछ लोग करेला, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियां भी उगाते हैं. साथ ही, नवंबर से मार्च के बीच गेहूं और चना जैसी रबी की फसलों की खेती करते हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के कारण इलाके के लोगों को सिर्फ पानी नहीं मिला, बल्कि उनकी कमाई भी बढ़ गई. दरअसल, सुनुआबेड़ा के साथ-साथ आसपास के गांवों जैसे पीपराबेड़ा, गेठी कोचा, सिरका और अन्य इलाकों को भी फायदा मिला है. इस इलाके में करीब 200 एकड़ जमीन थी, जो पहले बंजर पड़ी रहती थी. पानी की कमी के कारण उसमें किसी भी तरह की खेती नहीं हो पाती थी. अब पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होने के कारण खेती पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे धान, सब्जियां समेत अन्य फसलें उगाना आसान हो गया है. इन सब्जियों और फसलों को बेचकर लोगों की कमाई भी बढ़ी है.

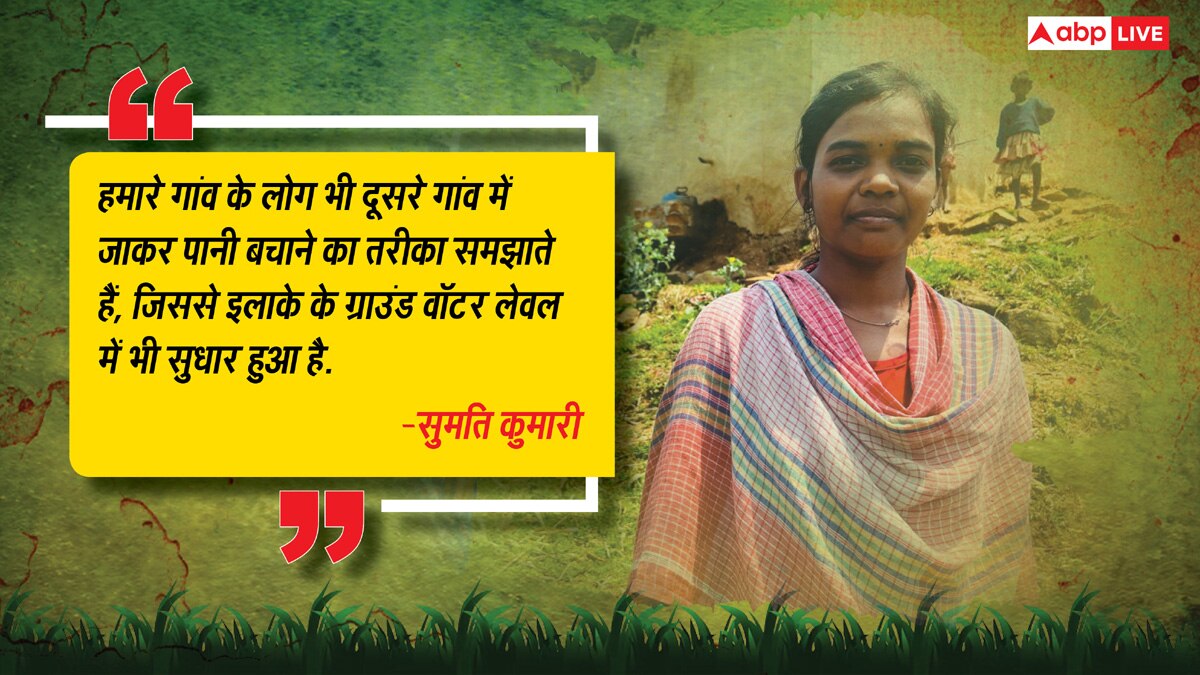

आसपास के गांवों को भी करते हैं जागरूक

सुनुआबेड़ा की सुमति कुमारी बताती हैं कि पहले हमारे गांव के साथ-साथ आसपास के लोग भी पानी की अहमियत नहीं समझते थे, लेकिन सुनुआबेड़ा समेत आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई प्रॉपर होने के बाद इसका असर अन्य गांवों पर भी नजर आने लगा है. हमारे गांव के लोग भी दूसरे गांव में जाकर पानी बचाने का तरीका समझाते हैं, जिससे इलाके के ग्राउंड वॉटर लेवल में भी सुधार हुआ है.

कितने वक्त तक स्टोर रहता है पानी?

ग्रामीणों के मुताबिक, बारिश के बाद सभी कुओं में पानी भर जाता है. बारिश रुकने के बाद पानी का फ्लो धीमा हो जाता है, लेकिन मार्च तक यह कायम रहता है, जिससे पूरे साल पानी की दिक्कत नहीं होती है. हालांकि, अप्रैल-मई में पानी की थोड़ी कमी होती है, लेकिन पहले की तरह पानी के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ता है.

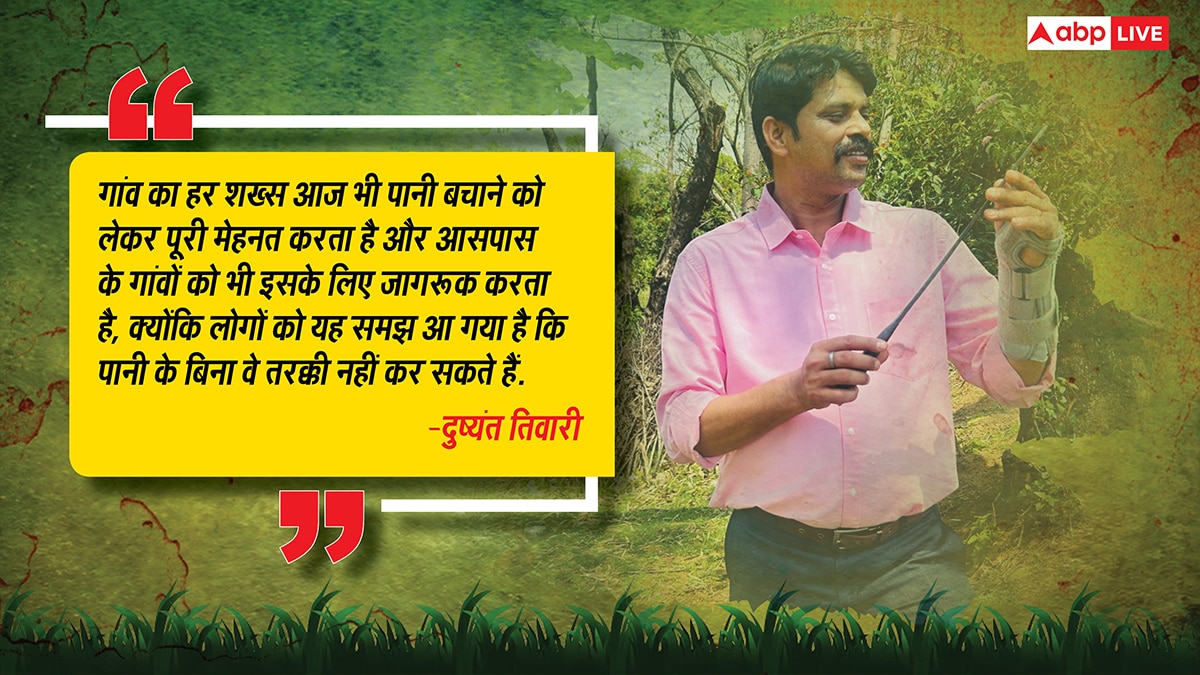

अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका यह गांव

रांची में ही रहने वाले और सामाजिक कार्यों से जुड़े दुष्यंत तिवारी बताते हैं कि सुनुआबेड़ा की जलछाजन योजना को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवॉर्ड 2015 के लिए चुना था. यह अवॉर्ड देश में उन पहल को दिया जाता है, जो गवर्नेंस और डिवेलपमेंट में नए कदम उठाते हैं. 41वें स्कॉच समिट में इस योजना को नॉमिनेट किया गया. इसके बाद सुनुआबेड़ा का यह मॉडल पूरे देश के लिए आदर्श जल संरक्षण मॉडल के रूप में सुर्खियों में आ गया. गांव का हर शख्स आज भी पानी बचाने को लेकर पूरी मेहनत करता है और आसपास के गांवों को भी इसके लिए जागरूक करता है, क्योंकि लोगों को यह समझ आ गया है कि पानी के बिना वे तरक्की नहीं कर सकते हैं.

अब क्या करती है समिति?

विजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन गांव के लोग और रामकृष्ण मिशन के सदस्य अब भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं. अब इन गांवों के लिए विवेकानंद सेवा संघ और पीपराबेड़ा सेवा संघ बनाए गए हैं, जो टैंक और पाइप की साफ-सफाई आदि पर काम करते हैं. इसके अलावा पाइप के मेंटिनेंस और अन्य एक्टिविटीज आदि पर नजर रखी जाती है.

सरकार कैसे करती है मदद?

अनगड़ा के बीडीओ जयपाल ने बताया कि जलछाजन मिशन के तहत काम पूरा हो जाने के बाद सरकार की ओर से फंड जारी नहीं किया जाता है. अब सुनुआबेड़ा, गेठी कोचा और पीपराबेड़ा गांवों के लोग खुद ही इसकी देखभाल और साफ-सफाई करते हैं. वहीं, मरम्मत आदि के लिए पैसा भी वे लोग खुद ही जुटाते हैं.

उन्होंने बताया कि इन लोगों के लिवलीहुड के लिए सरकार की ओर से लगातार नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके बारे में गांव के लोगों को जानकारी देकर उनका लाभ दिलाया जाता है.

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स मीडिया फेलोशिप के तहत प्रकाशित की गई है.

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स मीडिया फेलोशिप के तहत प्रकाशित की गई है.

डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स मीडिया फेलोशिप के तहत प्रकाशित की गई है.